El 22 de mayo de 1960, el terremoto más grande y devastador registrado en la historia sacudió la costa del sur de Chile. Los alrededores del lago Budi –tierras del pueblo indígena Lafkenche-Mapuche– se encontraban a ochenta kilómetros del epicentro. La obra “Perspectivismo o el terremoto de 1960 desde el panku”, financiada por Fondart y CIGIDEN, justamente intenta reproducir la experiencia y las memorias de las comunidades Lafkenches del desastre ocurrido hace más de 60 años en el sur de Chile.

La obra artística- científica, se origina del paper, “Exploring Indigenous Perspectives of an Environmental Disaster: Culture and Place as Interrelated Resources for Remembrance of the 1960 Mega-Earthquake in Chile”, pero se abordan sus resultados desde otro marco de análisis, dice Ignacio Gutierrez, investigador CIGIDEN y director de la obra, uno ontológico que se devela la existencia de otros seres y naturalezas del desastre.

“Buscábamos una posición ancestral ante el desastre, y nos pareció que los y las lafkenches, como subgrupo del pueblo mapuche vinculado a la costa, como gente del agua, podían tenerla respecto al cataclismo que fue el 60. Específicamente trabajamos con comunidades de Lago Budi, la cual es un área de desarrollo indígena en torno a un lago salado en la costa de la región de la Araucanía, en la comuna de Puerto Saavedra”, explica el antropólogo.

Relatos Lafkenches

Relatos Lafkenches

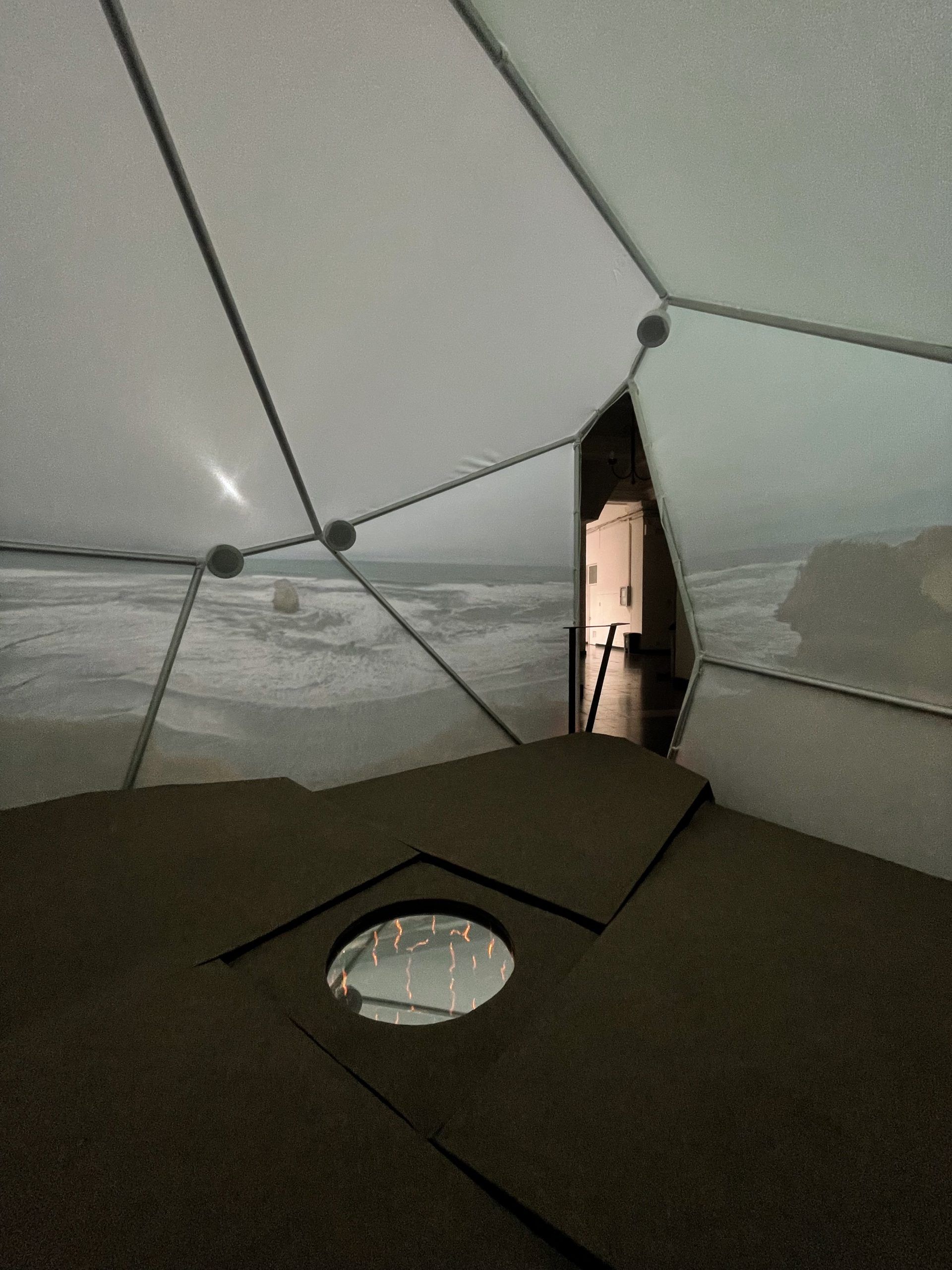

De acuerdo al investigador, la instalación al ser escénica e inmersiva intenta generar/transmitir experiencias de otros. “En primer lugar, nos invita a experimentar la pluralidad de mundos y, asimismo, del terremoto(s) de 1960. Me gusta pensar que literaliza la metáfora de un «mundo dentro de un mundo», ya que puede experimentarse desde fuera como un mundo encapsulado dentro de una sala de museo, pero a la vez se puede transitar a su interior, desde donde aquel mundo se vuelve el envolvente del espectador”, comenta.

La exposición en su interior, contiene proyecciones 360º, un sonido envolvente, movimientos mecánicos y efectos de luces, por lo tanto, asegura en el experto, las personas se encuentran con una traducción de fenómenos presentes en los relatos Lafkenches del terremoto: los anuncios humanos y no-humanos, el movimiento de tierra, la desesperación de fin de mundo, el llamado a rogativa, los nguillatunes mediante los cuales se hace subir la tierra para enfrentar las olas del maremoto, y la erupción volcánica.

Estos fenómenos, sin embargo, son abordados desde el análisis de la perspectiva del Panku, enfatizando cuatro aspectos de esta experiencia: la agencia de las cosas, la eficacia del rito, la relación entre terremotos y volcanes, y la circularidad del desastre. “La roca Panku, complementa Ignacio Gutierrez, es una roca en al mar frente a una cancha de Nguillatun que las comunidades del sector experimentan como la ‘fuerza de un toro’ con influencia sobre el clima y terremotos, y cuyas cualidades cambiaron después de 1960”.

Múltiples amenazas

El experto destaca que existen múltiples naturalezas de un desastre tan icónico como el terremoto de 1960: “Necesitamos comprender, explica el antropólogo, la experiencia que tienen otras sociedades no necesariamente como un conocimiento distinto del mismo fenómeno ‘terremoto’, sino como una experiencia inscrita en un mundo particular en el que existen otras realidades del desastre, ‘otros terremotos’”.

Se trata de un un mundo que es igualmente real, en cuanto motivan prácticas concretas que generan mundos socio-naturales y que en gestión de desastres pueden ser fundamentales. “Por ejemplo, añade, que para el terremoto hubiese un llamado a través de Kull Kull (corno mapuche) para subir a hacer rogativas a los cerros que se elevan; a los Treng Treng. En 1960 los nguillatunes en los cerros duraron meses, lo cual fue un factor que ayudó a que hubiesen pocas fatalidades humanas”.

La obra –dirigida por Ignacio Gutierrez, junto a Antonia Valladares – producción sonora; Eduardo Svart y Max Zagal – composición musical; Catalina Herrera, Max Zagal, Eduardo Svart y Carla Villablanca – cantos; Productora MERCED – video y mapping; Colectivo Arquitectura – Arquitectura; Macarena Ahumada – diseño textil y Nicolás Briceño – desarrollador Vista 360 + Registro video aéreo y 360º–, está exhibiendo en el Hall Central MAC Quinta Normal desde octubre a diciembre 2021. Más información de la obra aquí.