Volcán Villarrica 2015 - volcán Lascar 1998

Volcán Villarrica, erupción 2015

¿Qué ocurrió?

El volcán Villarrica es un estratovolcán con mayor registro históricos de erupciones de Sudamérica, y está ubicado entre centros poblados como Pucón, Villarrica y Coñaripe, entre otros. Sus erupciones son explosivas y efusivas, con emisión de flujos de lava, caída de tefra o cenizas, material volcánico sólido y lahares (aluvión volcánico). Las últimas erupciones grandes ocurrieron en 1964 y 1971, causando un gran desastre debido a gigantescos lahares que llegaron hasta el Lago Villarrica, Lican Ray y hasta los poblados de Pucón y Coñaripe. Pero tuvo una erupción reciente, 2015, que levantó nuevamente la alerta sobre uno de los volcanes más peligrosos de Chile, que además tiene una laguna de lava, cuya característica comparte con muy pocos volcanes en el mundo como Masaya (Nicaragua) Erebus (Antártica)y Nyriagongo (Congo), entre otros, que aumenta su peligrosidad.

¿Consecuencias del desastre?

Los lahares generados en las erupciones del volcán Villarrica en los años 1949, 1964, 1971 y 2015, generaron daños permanentes en puentes de la ladera norte del volcán, lo que afectó directamente la calidad de vida de la población rural dependiente de la red durante la fase de recuperación. El área expuesta contiene cuatro corredores de lahares principales, correspondientes a cuatro cauces de ríos (ríos Huichatio, Molco, Correntoso y Zanjón Seco). En el caso particular de la erupción del 3 de marzo de 2015, se trató de un evento de corta duración (seis horas aproximadamente), pero que alcanzó la magnitud suficiente para depositar una gran cantidad de material eruptivo en las cercanías de la cumbre. Existió una fuente de lava de una altura superior a 1 km por sobre el cráter, pero al ser en época estival y con poca nieve en el volcán, los lahares que bajaron fueron acotados y no provocaron daños y desastre como las anteriores erupciones volcánicas. Si se realizaron evacuaciones preventivas de casi 3 mil personas, hubo destrucción de la red vial y cierre de las rutas turísticas al volcán.

¿Qué hace la ciencia de la Gestión del Riesgo de Desastre?

Los volcanes en Chile necesitan monitoreo constante porque existen alrededor de 90 volcanes activos en todo el país, y la buena resolución de las imágenes satelitales permiten ver a distancia en tiempo casi real la actividad termal de un volcán y asociarla al proceso en particular que experimenta el macizo. Es decir, si hay domo de lava o no o si la explosión es de un determinado tipo, entre otros factores.

Las imágenes satelitales, además, muestran el espectro infrarrojo: detectan temperaturas desde los 90 ºC a más de 500 ºC, lo que ayuda a “ver”, anomalías termales de los volcanes activos como presencia de fumarolas calientes, flujos y domos de lava, entre otros. El monitoreo satelital permite, por otro lado, determinar diversos parámetros esenciales para entender los procesos volcánicos, siendo uno de ellos la llamada “radiancia”, radiación térmica que emite un cuerpo, en este caso el volcán, que es lo que se detecta como una anomalía. La radiancia presenta una muy buena respuesta y correlación con la actividad de un volcán. El grupo de vulcanólogos de Ckelar volcanes desarrolló una plataforma de vigilancia de volcanes en línea llamada Volcanoms, donde está incluidos el volcanes Láscar, y prontamente el Villarrica, Peteroa y Nevados de Chillán. El resto del año serán incluidos Copahue, Llaima y Chaitén.

Por otro lado, un grupo de ingenieros de CIGIDEN realiza un estudio aplicar el marco de gestión de riesgo propuesto a una red vial rura,l que presenta alta vulnerabilidad y exposición a flujos laháricos, así como una población expuesta y un flujo vehicular considerables, como es el caso de la red que conecta las localidades de Villarrica y Pucón. Las erupciones volcánicas producen restricciones operativas y daños físicos a la infraestructura vial por impacto de lahares, flujos de lava, caída piroclástica y corrientes de densidad piroclástica.

Fuente científica

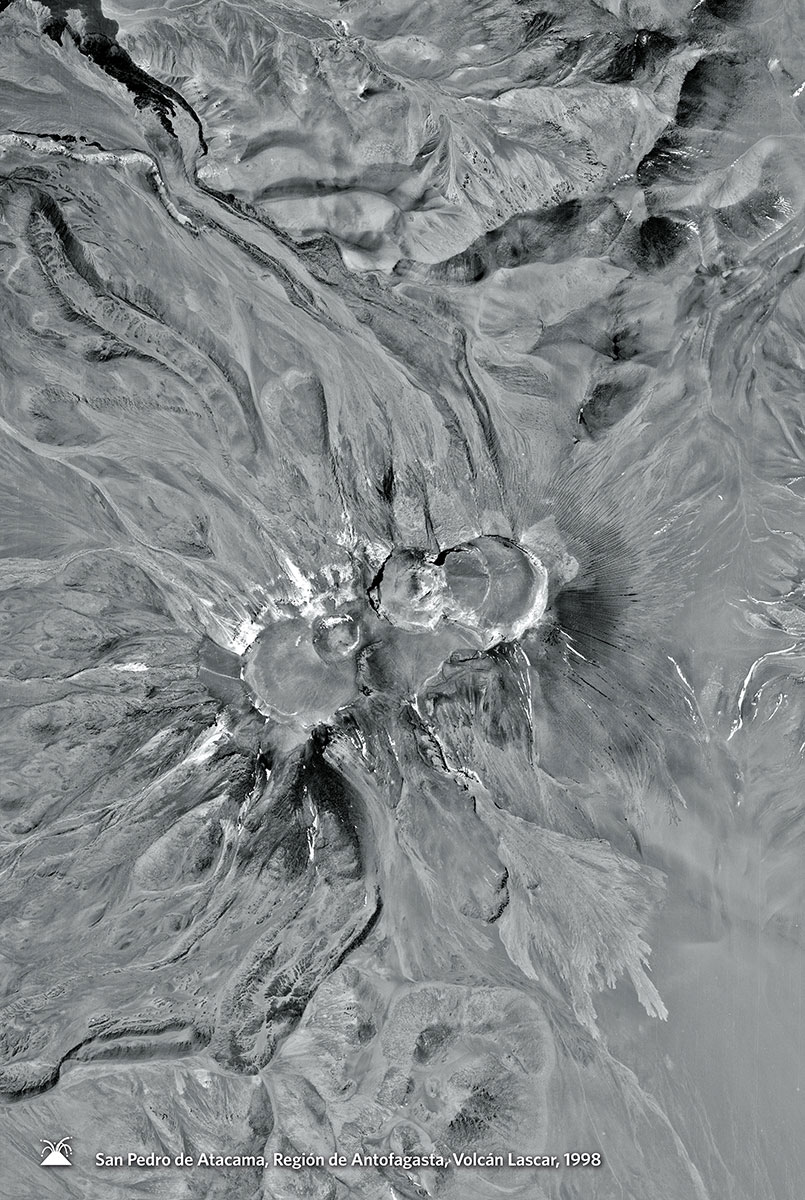

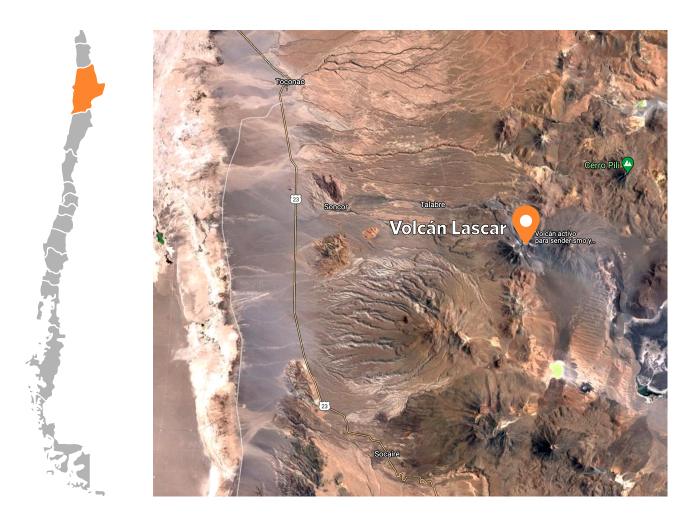

Erupción volcán Lascar. San Pedro de Atacama, 1998

¿Qué ocurrió?

El volcán Lascar es un estratovolcán, es decir, tiene forma de cono y de gran altura, cuyo domo se encuentra dentro del cráter. La erupción del 19 y 20 de abril de 1993, corresponden al mayor evento volcánico ocurrido en el norte de Chile en tiempos históricos. La última erupción fue en 2015, pero en el verano de 2022 mostró nuevamente actividad con una pequeña explosión que preocupó a las localidades ubicadas en los alrededores de San Pedro de Atacama.

¿Consecuencias del desastre?

En 1993, la erupción volcánica fue tan intensa que el flujo piroclástico –fragmentos volcánicos sólidos lanzados a la atmósfera durante una erupción explosiva– alcanzó los 300 a 500 kilómetros de velocidad y una distancia de ocho kilómetros. Al oeste del volcán Lascar existen centros poblados como Toconao, Talabre, Camar, Peine y Socaire, que se vieron afectados tanto por estos flujos piroclásticos como por las cenizas.

De ocurrir en periodo estival una nueva erupción violenta que caracteriza al Lascar –estación donde el viento cambia de dirección quedando la pluma eruptiva en Chile y no direccionada hacía Argentina–, podría afectar de las comunidades aledañas, a la actividad turística (ascensos al volcán Lascar), la ganadería, siembras y las tomas de agua.

¿Qué hace la ciencia de la Gestión del Riesgo de Desastre?

Actualmente un equipo de vulcanólogos de CIGIDEN, agrupados en Ckelar volcanes de la UCN, realiza un trabajo de monitoreo en el volcán Lascar que incluye, uso de imágenes satelitales en tiempo real, que permiten una vigilancia volcánica a distancia y, por más tiempo, e incluso durante una eventual erupción volcánica. También utilizan imágenes aéreas que tienen una mejor resolución para mapeos volcánicos más detallados.

En mayo instalarán una cámara que mide los gases que emanan del volcán de manera permanente, permitiendo a los científicos observar el aumento del dióxido de azufre, uno de los gases de origen magmático que puede indicar el movimiento del magma volcánico, y por lo tanto, una futura erupción. El equipo trabajará también con estaciones sismológicas que entregan datos en línea, de manera de que el volcán Lascar, esté vigilado y monitoreado permanentemente.

Fuente científica

Susana Layana, doctora en Geología, investigadora CIGIDEN y de Ckelar Volcanes UCN.