El altamente destructivo terremoto de México, ocurrido el 19 de septiembre de 2017 a las 13:14:39 hora local, es un sismo de moderada magnitud localizado a 50 km de profundidad (USGS). Este evento ha sorprendido a los medios y la comunidad en general debido al alto nivel de daños observado en relación a la relativa baja magnitud. En Chile, estamos acostumbrados a eventos destructivos con magnitudes superiores a 8.0, de forma que la cantidad de víctimas y daños divulgados a través de los medios nos sorprende. En este breve reporte damos una explicación integrada respecto de la naturaleza del evento y una explicación al alto nivel de daños registrado.

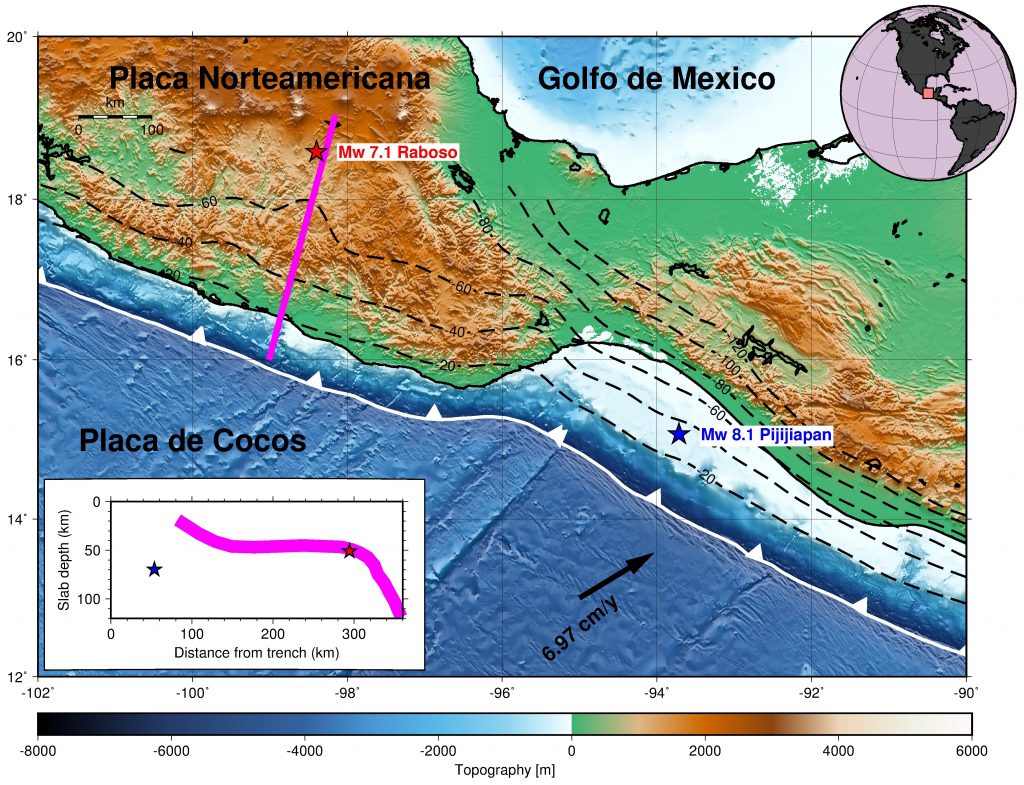

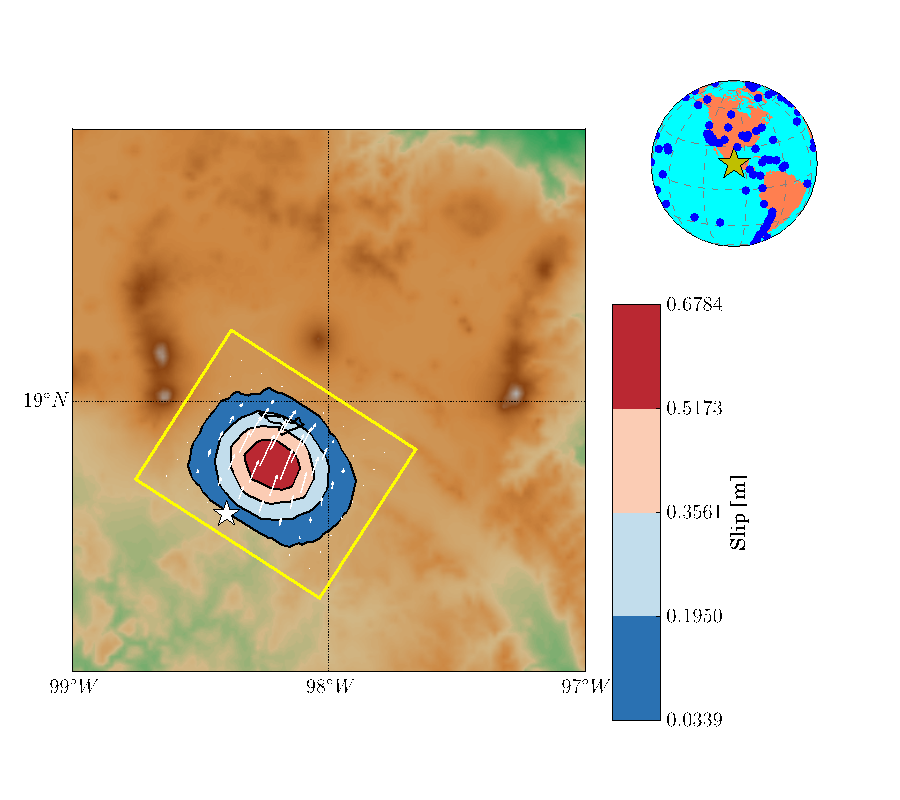

América Central se ubica en una zona de subducción formada por la convergencia de dos placas tectónicas, la placa de Cocos y la placa Norteamericana, las que convergen a una velocidad de 66 mm/año. Esta situación tectónica es similar a la de Chile. Particularmente la región de México Central, ubicada sobre una zona de subducción plana, parecida a la que existe en el Norte Chico de nuestro país. Este tipo de zona de subducción se caracteriza por la penetración casi subhorizontal de la Placa de Cocos por debajo de la Placa Norteamericana. Aproximadamente a 30 km de profundidad, y bajo la ciudad de Mexico, la placa de Cocos tiene un quiebre mayor en el ángulo de penetración. En esta zona la subducción subhorizontal termina y cambia abruptamente a un ángulo mayor a 45 grados de inclinación. Es en esta “rodilla tectónica” donde ocurrió el terremoto de México del 19 de Septiembre de 2017. Asumiendo que el plano de ruptura es paralelo a esta rodilla, podemos inferir el patrón espacial de deslizamiento. Esto es ilustrado en la figura 2, de donde desprendemos que el deslizamiento máximo en la falla no superó un metro. Dicha ruptura responde a la fuerza de gravedad, la cual empuja la placa de Cocos a sumergirse en las profundidades del manto terrestre. Debido a esta fuerza de empuje se producen sismos denominados intraplaca que son de carácter tensional y que los especialistas llaman mecanismo de falla normal. Este tipo de sismos son comunes en las partes medias y profundas de todas las zonas de subducción de la Tierra y difieren bastante en su mecanismo de generación respecto de los que ocurren costa afuera en Chile, tales como el del terremoto de Maule del 2010, el de Pisagua 2014 y el de Illapel de 2015. Estos últimos se generan por un mecanismo de falla de tipo inverso. El terremoto de México del 19 de septiembre tiene análogos bien conocidos en Chile como el de Chillan de 1939 y de Punitaqui de 1997. Estos sismos se cuentan entre los más destructivos de la historia sísmica chilena.

En el caso de Ciudad de México, una explicación posible para la gran cantidad de daños radica en los suelos de fundación. En efecto, buena parte de la Ciudad de México se encuentra construida sobre lo que antiguamente fue un lago y por lo tanto incluye suelos muy blandos (arcillas) que alcanzan hasta 40 metros de espesor por debajo de un relleno superficial de no más de 5 metros. Por debajo de esta material blando se ubican depósitos arenosos y luego intercalaciones de otros depósitos lacustres con materiales de origen volcánico. Una forma de cuantificar que tan blando o duro es un suelo es a través de velocidad a la que puede propagarse una onda sísmica a través de él. En el caso de la zona de las arcillas lacustres en Ciudad de México los reportes indican que esta velocidad es de alrededor de 70 m/s, mientras que por ejemplo en el centro de Santiago de Chile es del orden de 550 m/s, es decir unas 8 veces más blando que el centro de Santiago.

Para entender cómo vibra un sitio durante un sismo, podemos hacer una analogía con un péndulo. El movimiento de un péndulo se caracteriza por su amplitud (qué tanto se mueve de un lado al otro), así como su período, que mide el lapso de tiempo que tarda en ir y volver al mismo punto. El efecto del suelo blando sobre el movimiento percibido en la superficie es muy importante, por un lado al ser más deformable aumenta el movimiento superficial respecto al que llega en la base (como la amplitud del movimiento pendular) y entonces amplifica el movimiento. Por otro lado, por ser muy blando y relativamente profundo, hace el que el sitio vibre con un periodo relativamente largo. Registros disponibles para el terremoto de Michoacán de 1985 muestran que en la zona de predominio de las arcillas lacustres (donde se concentraron los daños más importantes) se registró un movimiento predominante de alrededor de 2 segundos. Ambos efectos, amplitud y período se conjugan para exigir mucho a edificios de media altura y flexibles que pueden oscilar naturalmente a periodos de este orden. La combinación de estos aspectos se agrupan bajo el concepto de efecto de sitio que justamente trata de cuantificar y anticipar las características que podría tener el movimiento sísmico en un sitio en particular dada las propiedades de los suelos que lo componen.

En el contexto nacional, el tipo de suelo de fundación que condiciona el diseño sísmico de edificios está normado desde hace muchos años. La definición de tipo de suelo tiene justamente por objetivo establecer las cargas sísmicas que experimentará cualquier estructura que se construya en un determinado lugar. Este sistema de clasificación es continuamente revisado luego de cada gran evento sísmico, así, el que hoy está vigente en Chile considera modificaciones que se efectuaron sobre la base del evento del 2010 y está en proceso de aprobación una nueva versión que incorpora información de los eventos del 2014 y 2015. Fuera de estos aspectos normativos, el tema de efectos de sitio es un tema activo de investigación dentro del grupo de Amenazas por Procesos de Tierra Sólida dentro de CIGIDEN. A la fecha se han conducido diversos estudios de cuantificación de estos efectos en los principales centros urbanos del norte del país, así como en ciudades donde existen evidencias de estas amplificaciones sísmicas singulares como es el caso de la ciudad de Viña del Mar tanto para los eventos de 1985 como de 2010.

Colaboración de: Esteban Saez, Juan González, Roberto Benavente y Gabriel González

*Foto de portada por AntoFran. Edificio parcialmente derrumbado por el terremoto de Puebla de 2017. Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.